Extreme Hitze, anhaltende Trockenheit und Starkregen: Der Klimawandel stellt unsere Städte und Infrastrukturen vor große Herausforderungen – auch Sportanlagen sind betroffen. Doch wie können sie widerstandsfähiger und gesünder für alle Nutzer*innen gestaltet werden? Darauf gibt Prof. Dr.-Ing. Anke Schmidt Antworten. Sie ist Professorin für Umwelt- und Freiraumplanung am Fachbereich Raum- und Umweltplanung der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau und Teil eines Forschungsprojekts zur Klimaanpassung von Sportanlagen, das im Auftrag des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BiSP) durchgeführt wurde.

„Eine Fußballmannschaft, die 90 Minuten auf einem unbeschatteten Spielfeld trainiert, ist enormen Belastungen ausgesetzt – das gilt auch für Zuschauerinnen und Zuschauer.“

Frau Schmidt, warum ist Klimaanpassung auch auf Sportanlagen ein Thema?

Anke Schmidt: Auch Sportanlagen sind von klimatischen Veränderungen betroffen. Wir beobachten mehr Hitzetage, längere Trockenperioden, aber auch extreme Starkregenereignisse - und dies wird den Prognosen nach unser neues Normal. Diese Entwicklungen haben direkte bauliche wie gesundheitliche Auswirkungen: Hitze und UV-Strahlung greifen Materialien an, Starkregen kann Flächen und Anlagen beschädigen oder zerstören – wie im Ahrtal geschehen. Gleichzeitig belasten Hitze und Strahlung auch die Sporttreibenden. Eine Fußballmannschaft, die 90 Minuten auf einem unbeschatteten Spielfeld trainiert, ist enormen Belastungen ausgesetzt – das gilt auch für Zuschauerinnen und Zuschauer.

Sportanlagen ganzheitlich denken

Wie sind Sie an das Forschungsprojekt herangegangen?

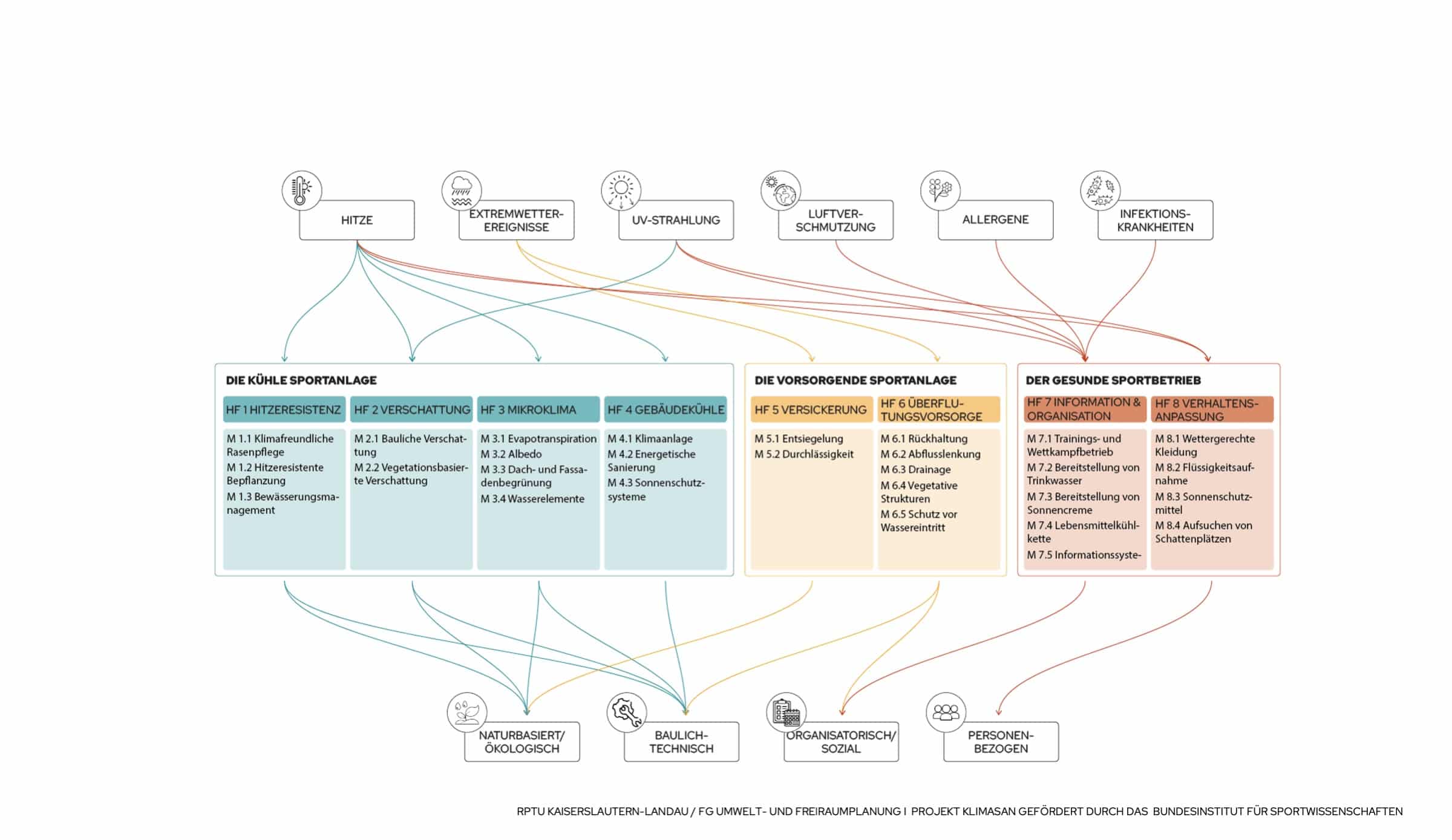

Anke Schmidt: Unser Ziel war es, praxisnahe Ansätze zu identifizieren, wie bestehende und neue Sportanlagen klimagerecht gestaltet werden können. Dazu haben wir Literatur ausgewertet, Maßnahmen aus anderen Bereichen – etwa der Stadtentwicklung – übertragen und waren im intensiven Austausch mit Expertinnen und Experten aus dem Sport und der Klimaanpassung. Die Erkenntnisse haben wir in einem Handlungskatalog gebündelt. Dieser besteht aus drei zentralen Themenfeldern: die kühle Sportanlage, die vorsorgende Sportanlage und der gesunde Sportbetrieb. Letztlich geht es darum, Sportanlagen ganzheitlich zu denken – baulich, organisatorisch und sozial.

Können Sie die drei Themenfelder näher erläutern?

Anke Schmidt: Im Bereich der „kühlen Sportanlage“ steht die Hitzeanpassung im Vordergrund. Hier geht es etwa um Verschattung, Gebäudekühlung oder die Verbesserung des Mikroklimas durch Begrünung und Wasserelemente. Auch eine angepasste Rasenpflege kann kühlend wirken. Der zweite Bereich, „vorsorgende Sportanlage“, beschäftigt sich mit Starkregen und Überflutungsschutz. Dazu zählen Maßnahmen wie Entsiegelung, Drainagen, Wasserrückhalt oder gezielte Abflusslenkung. Der dritte Bereich, „gesunder Sportbetrieb“, umfasst vor allem organisatorische und verhaltensbezogene Maßnahmen – z. B. Trainingszeiten anpassen, Trinkwasser bereitstellen, für Sonnenschutz sorgen und über Risiken aufklären.

Vielversprechende multifunktionale Ansätze

Gibt es bereits umgesetzte Beispiele?

Anke Schmidt: Die Umsetzung ist komplex – insbesondere im Bestand. Bei Neuanlagen lassen sich Maßnahmen leichter integrieren. Es gibt aber auch positive Beispiele: In Hamburg wurde unter einer Sportanlage an der Möllner Landstraße ein Retentionsbecken verbaut, das bei Starkregenereignissen Wasser aufnimmt und so andere Stadtbereiche schützt. Solche multifunktionalen Ansätze sind vielversprechend, aber leider noch selten.

Foto: Julia Holland

Sportanlagen als “kühle Inseln”

Welche Rolle können Sportanlagen in der städtischen Klimaanpassung insgesamt spielen?

Anke Schmidt: Eine sehr wichtige. Sportanlagen bieten oft große, unversiegelte Flächen – eine Ressource, die in dichten Städten selten ist. Rasenflächen kühlen aktiv die Umgebung, wenn sie gepflegt und nicht durch Kunstrasen ersetzt werden. Außerdem können Sportanlagen zu „kühlen Inseln“ in heißen Stadtteilen werden – Orte zum Sporttreiben, aber auch zum Verweilen, wenn z. B. die Ergänzungsflächen mit Bäumen bepflanzt und verschattet werden. Gleichzeitig können sie durch Regenwassermanagement zur Vorsorge beitragen. Klimaanpassung schafft also nicht nur Schutz, sondern auch neue Qualitäten im öffentlichen Raum.

An wen richtet sich Ihre Handlungsbroschüre konkret?

Anke Schmidt: Unsere Broschüre richtet sich an mehrere Zielgruppen: einerseits an Kommunen, die in der Verantwortung für Bau und Unterhalt von Sportanlagen stehen. Andererseits an Sportvereine und -verbände, die Impulse geben und organisatorische Maßnahmen umsetzen können. Und nicht zuletzt an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger, die Förderstrukturen schaffen.

Checkliste für Vereine

Für Vereine haben wir z. B. eine Checkliste entwickelt, mit der sie die Verletzlichkeit ihrer Anlage gegenüber klimatischen Einflüssen einschätzen können – ohne gleich eine teure Klimaanalyse beauftragen zu müssen.

Was ist aus Ihrer Sicht besonders herausfordernd bei der Umsetzung?

Anke Schmidt: Die größte Herausforderung ist die Verknüpfung der unterschiedlichen Anforderungen: Sportfunktionalität, bauliche Gegebenheiten und gesundheitliche Aspekte müssen zusammengedacht werden. In Workshops mit Expertinnen und Experten haben wir diskutiert, wie etwa kleinere, besser verschattete Trainingsflächen möglich sind oder wie sich Trainingszeiten verschieben lassen. Viele Maßnahmen bedeuten Veränderung – das betrifft auch Gewohnheiten, Vereinsstrukturen und Öffnungszeiten. Aber genau diese Kombination von Klimaanpassung und funktionaler Modernisierung bietet Mehrwert.

Die Rolle des GaLaBau

Wie kann die Landschaftsarchitektur bzw. der GaLaBau in diesen Prozess eingebunden werden?

Anke Schmidt: Fachleute aus dem Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau sind zentrale Akteure. Sie bringen das technische Know-how ein, etwa zur Umsetzung wassersparender Böden, zu Begrünungssystemen oder zur Anpassung von Normen an neue klimatische Realitäten sowie gestalterische Kompetenz. Wichtig ist, dass Planung und Ausführung hier eng verzahnt sind – nicht zuletzt auch, um innovative Lösungen zu erproben.

Sanierungen? Klimaanpassung mitdenken!

Und wie sieht es mit der Finanzierung und den politischen Rahmenbedingungen aus?

Anke Schmidt: Die Finanzierung ist ein zentrales Thema. Viele Anlagen müssen ohnehin saniert werden – Klimaanpassung kann hier mitgedacht und mitgefördert werden. Leider klafft aktuell noch eine Lücke zwischen Sportförderung und Klimaanpassungsförderung. Wir brauchen mehr Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels auf Sportanlagen und deren gesellschaftliche Bedeutung – und entsprechende Ressourcen: Geld, Zeit, Know-how. Auch rechtliche Rahmenbedingungen und Normen müssen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Abschließend gefragt: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Anke Schmidt: Ich wünsche mir mehr Bewusstsein und Ernsthaftigkeit im Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels – gerade dort, wo sie noch nicht voll sichtbar sind. Sportanlagen müssen zu Orten werden, die mehr leisten als „nur“ Sport zu ermöglichen: Orte, die das Stadtklima verbessern, Gesundheit schützen und auch bei Extremereignissen widerstandsfähig bleiben. Dafür brauchen wir Engagement auf allen Ebenen – von der Politik über die Planung bis zur Vereinsarbeit.

Zur Person:

Anke Schmidt ist seit 2021 Professorin für Umwelt- und Freiraumplanung am Fachbereich Raum- und Umweltplanung der RPTU Kaiserslautern-Landau. Dort forscht sie neben der Lehrtätigkeit zur blau-grünen Transformation von urbanen Räumen und Landschaftsräumen. Neben den landschaftlichen Prozessen sind Menschen und ihre Raumpraxis Ausgangspunkt und Perspektive der Betrachtung. Das Projekt KlimaSAN - klimaangepasste Sportanlagen im Auftrag des Bundesinstituts für Sportwissenschaften hat das Fachgebiet von 2024 -2025 bearbeitet und ist aktuell in Veröffentlichung. Davor arbeitete Sie als Projektmanagerin „Landschaft & Ressourcen“ bei der REGIONALE 2025 Agentur GmbH Bergisches RheinLand und hat 10 Jahre mit ihrem Büro landinsicht Projekte vom Maßstab 1:1 bis zur Region entwurflich bearbeitet.

Foto: Brigitta Leber

Autorin: Christina Steinsträßer